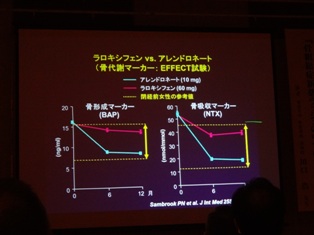

昨日は講演会が国際ホテルでありました。

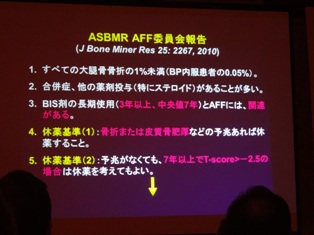

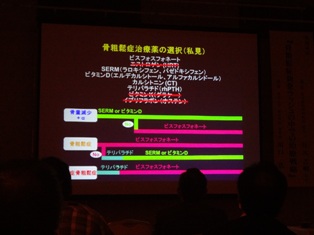

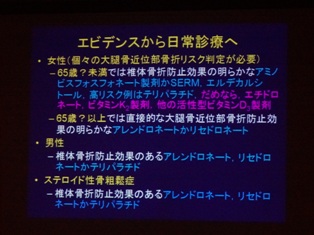

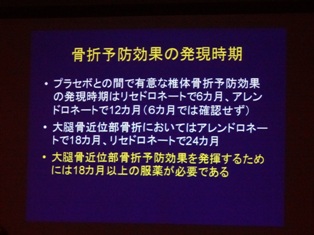

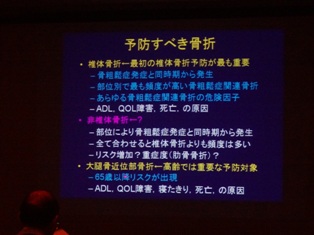

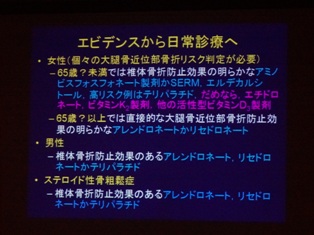

「骨粗鬆症新薬ラッシュの中での治療戦略」

東京大学医学部整形外科 准教授 川口 浩 先生

最近は骨粗鬆症関連の講演が多く、今回もかなりの内科の先生、薬剤師、看護師さんが集まり椅子を追加設置するほどの盛況ぶりでした。

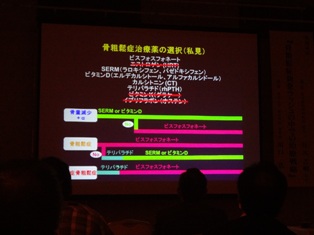

新薬が多く発売されており、一つずつデータをもとにわかりやすく解説していただきました。

やはり骨粗鬆症の第1選択薬はBP製剤に間違いありません。

医者側の不勉強もありますが、ただ何でも薬をのみゃあええというわけではありません。

そこはちゃんと患者様に説明し納得していただくことが大事でしょう。

「骨粗鬆症新薬ラッシュの中での治療戦略」

東京大学医学部整形外科 准教授 川口 浩 先生

最近は骨粗鬆症関連の講演が多く、今回もかなりの内科の先生、薬剤師、看護師さんが集まり椅子を追加設置するほどの盛況ぶりでした。

新薬が多く発売されており、一つずつデータをもとにわかりやすく解説していただきました。

やはり骨粗鬆症の第1選択薬はBP製剤に間違いありません。

医者側の不勉強もありますが、ただ何でも薬をのみゃあええというわけではありません。

そこはちゃんと患者様に説明し納得していただくことが大事でしょう。

昨日はですねー 午後から天気がよかったため瀬戸田まで行きました。

2回目となりますが中華 瀬戸田へ。

ガラッとドアを開けると満席で入れず。

そんな時は、近くのいごこちのいい場所、ここでくつろがせていただきました。

ちょうど当番医だったようで、こんなお茶までいただきました。

どうもこれ以下のようで...

ワインボトルに入れた手作り高級ボトリング茶飲料を製造・販売するロイヤルブルーティージャパン株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:吉本桂子)は、茶師十段こだわりの玉露ほうじボトリング茶「KAHO香焙」5,000円(本体価格)を高島屋全店でお中元限定品として新発売します。お好みの温度に冷やして、料理やスイーツと一緒に上質のワイングラスでスタイリッシュに愉めます。「KAHO香焙」は、11年連続品評会で日本一という玉露の名産地「福岡県八女市奥八女地区」で採れる一番茶荒茶から選別した茎茶を「茶師十段(日本に5名しかいない)山口真也氏」が製茶した生産量の少ない極上のこだわり玉露ほうじ茶を原材料として使用しております。

高級ボトリング茶「ロイヤルブルーティー」は、晩餐会、レセプションパーティー等の華やかなシーンでお洒落に楽しむことができますので、アルコールを嗜ない人も嗜む人と同等に楽しめる全く新しい茶文化を発信しています。世界オンリーワンの「ロイヤルブルーティー」は、厳選された世界の銘茶を、酸化防止剤等の薬品は使用せず、水出しで3〜6日間かけ抽出し、加熱殺菌もしないという清涼飲料業界初のこだわりの高級ボトリング茶です。業界初の安全な製造工程管理の国際認証SGS-HACCPを2007年発売当初から取得しています。

2012年「美事(みごと)を贈る高島屋のお中元」カタログで、「美事を贈る季(とき)をおいしく」というテーマでバイヤー湯浅直紀氏は、「玉露の名産地×茶師十段の製茶技術×ロイヤルブルーティーの無添加・非加熱除菌技術」のコラボを実現し、この商品が開発されました。

高級ボトリングほうじ茶をお中元に発売するねらいは、ペットボトルの普及で高級茶の市場が減少し続け茶農家の高度な生産技術の伝承技術がむずかしい状況にありますので、気軽にワイングラスでお洒落に愉しめる高級ボトリング茶で、日本茶の魅力を伝え富裕層(30〜40代)と法人ギフトの需要拡大をはかり、技術の伝承の一助になることです。

今後、益々ノンアルコールのマーケットが拡大していることが予測されるため、「ワイングラスで楽しむアフタヌーンティー」「名パテシエ、ショコラティエとのコラボ」など新たなお茶のスタイル提案をしていきます。

なんか見た目ワイン?と勘違いしそうですが、いただいたのですが普段お茶をあまり飲まない自分は...よくわかりませんでした(笑)

児玉先生、長居させていただきありがとうございました!

2回目となりますが中華 瀬戸田へ。

ガラッとドアを開けると満席で入れず。

そんな時は、近くのいごこちのいい場所、ここでくつろがせていただきました。

ちょうど当番医だったようで、こんなお茶までいただきました。

どうもこれ以下のようで...

ワインボトルに入れた手作り高級ボトリング茶飲料を製造・販売するロイヤルブルーティージャパン株式会社(本社:神奈川県川崎市、代表取締役社長:吉本桂子)は、茶師十段こだわりの玉露ほうじボトリング茶「KAHO香焙」5,000円(本体価格)を高島屋全店でお中元限定品として新発売します。お好みの温度に冷やして、料理やスイーツと一緒に上質のワイングラスでスタイリッシュに愉めます。「KAHO香焙」は、11年連続品評会で日本一という玉露の名産地「福岡県八女市奥八女地区」で採れる一番茶荒茶から選別した茎茶を「茶師十段(日本に5名しかいない)山口真也氏」が製茶した生産量の少ない極上のこだわり玉露ほうじ茶を原材料として使用しております。

高級ボトリング茶「ロイヤルブルーティー」は、晩餐会、レセプションパーティー等の華やかなシーンでお洒落に楽しむことができますので、アルコールを嗜ない人も嗜む人と同等に楽しめる全く新しい茶文化を発信しています。世界オンリーワンの「ロイヤルブルーティー」は、厳選された世界の銘茶を、酸化防止剤等の薬品は使用せず、水出しで3〜6日間かけ抽出し、加熱殺菌もしないという清涼飲料業界初のこだわりの高級ボトリング茶です。業界初の安全な製造工程管理の国際認証SGS-HACCPを2007年発売当初から取得しています。

2012年「美事(みごと)を贈る高島屋のお中元」カタログで、「美事を贈る季(とき)をおいしく」というテーマでバイヤー湯浅直紀氏は、「玉露の名産地×茶師十段の製茶技術×ロイヤルブルーティーの無添加・非加熱除菌技術」のコラボを実現し、この商品が開発されました。

高級ボトリングほうじ茶をお中元に発売するねらいは、ペットボトルの普及で高級茶の市場が減少し続け茶農家の高度な生産技術の伝承技術がむずかしい状況にありますので、気軽にワイングラスでお洒落に愉しめる高級ボトリング茶で、日本茶の魅力を伝え富裕層(30〜40代)と法人ギフトの需要拡大をはかり、技術の伝承の一助になることです。

今後、益々ノンアルコールのマーケットが拡大していることが予測されるため、「ワイングラスで楽しむアフタヌーンティー」「名パテシエ、ショコラティエとのコラボ」など新たなお茶のスタイル提案をしていきます。

なんか見た目ワイン?と勘違いしそうですが、いただいたのですが普段お茶をあまり飲まない自分は...よくわかりませんでした(笑)

児玉先生、長居させていただきありがとうございました!

みなさんご存知と思いますが、本日の21:00NHKニュースでもトップ報道でした。

東京都板橋区の病院に、実在する医師の名を使って勤務し、区の健康診断に携わっていたとされる「なりすまし医師」の問題で、警視庁と長野県警の合同捜査本部は24日、東京都世田谷区中町の自称「医師」黒木雅容疑者(43)を医師法違反(医師の名称使用制限)や詐欺などの疑いで逮捕した。

警視庁の発表では、黒木容疑者は2009年6月、東京都内の医師専門の人材紹介会社に「黒木良太」の偽名で登録させた上、偽造した医師免許を提出して医師を装い、同社の紹介で、10年6月から11年11月までの間、板橋区内の病院に非常勤医師として勤務し、約260万円の報酬をだまし取った疑い。

病院関係者によると、同容疑者は病院勤務中、約2300人の区民の健康診断に関与し、健診結果を説明したり、レントゲン・心電図の診断を行ったりしたとされている。容疑者が勤務していた病院では、かかわったとみられる患者に文書を郵送し、健診を再度受けるよう呼び掛けている。

また日本医師会は13日、都道府県医師会に通知を出し、医師免許の原本確認を採用時に徹底させるよう求めている。

■医師採用時の本人確認徹底求め通知へ―厚労省

「なりすまし医師」の逮捕を受けて厚生労働省は、採用側の医療機関の注意を喚起し、本人確認の徹底を求める通知を出す。24日の政務三役会議後の記者会見で、藤田一枝厚労政務官が明らかにした。

藤田政務官は、厚労省がホームページ上に設けている検索システムや、電話による照会サービスの使い方などを周知するほか、サービスを充実させる考えを示した。通知は同日中にも出される。

私見を言わせていただきますと、医者になるまでの過程は簡単ではなく、また医者になってもいろいろ大変でこんな記事がでると残念で仕方ありません。1番は検診をうけられた患者様に申し訳なさすぎでしょう。

東京都板橋区の病院に、実在する医師の名を使って勤務し、区の健康診断に携わっていたとされる「なりすまし医師」の問題で、警視庁と長野県警の合同捜査本部は24日、東京都世田谷区中町の自称「医師」黒木雅容疑者(43)を医師法違反(医師の名称使用制限)や詐欺などの疑いで逮捕した。

警視庁の発表では、黒木容疑者は2009年6月、東京都内の医師専門の人材紹介会社に「黒木良太」の偽名で登録させた上、偽造した医師免許を提出して医師を装い、同社の紹介で、10年6月から11年11月までの間、板橋区内の病院に非常勤医師として勤務し、約260万円の報酬をだまし取った疑い。

病院関係者によると、同容疑者は病院勤務中、約2300人の区民の健康診断に関与し、健診結果を説明したり、レントゲン・心電図の診断を行ったりしたとされている。容疑者が勤務していた病院では、かかわったとみられる患者に文書を郵送し、健診を再度受けるよう呼び掛けている。

また日本医師会は13日、都道府県医師会に通知を出し、医師免許の原本確認を採用時に徹底させるよう求めている。

■医師採用時の本人確認徹底求め通知へ―厚労省

「なりすまし医師」の逮捕を受けて厚生労働省は、採用側の医療機関の注意を喚起し、本人確認の徹底を求める通知を出す。24日の政務三役会議後の記者会見で、藤田一枝厚労政務官が明らかにした。

藤田政務官は、厚労省がホームページ上に設けている検索システムや、電話による照会サービスの使い方などを周知するほか、サービスを充実させる考えを示した。通知は同日中にも出される。

私見を言わせていただきますと、医者になるまでの過程は簡単ではなく、また医者になってもいろいろ大変でこんな記事がでると残念で仕方ありません。1番は検診をうけられた患者様に申し訳なさすぎでしょう。

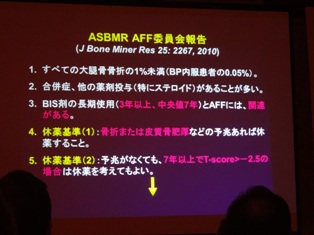

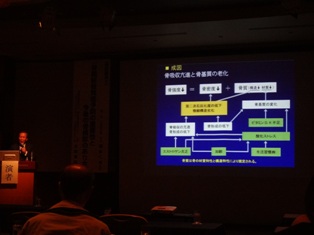

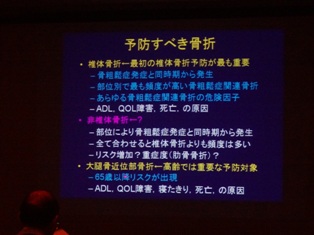

昨日は岡山で上記講演会が開催されました。

骨粗鬆症関連の講演が本当に多いです。

2題ありましたが訳ありこの1題に集中しました。

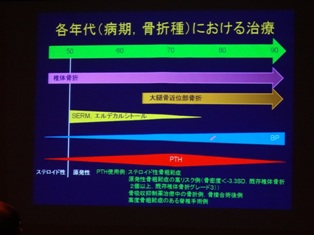

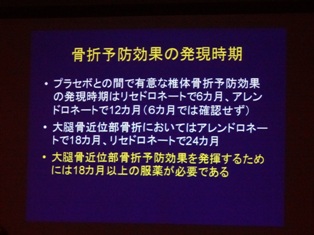

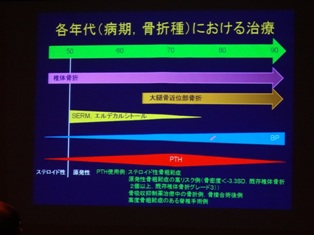

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2011年版 改訂のポイントについて」

近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科 教授 宗圓 聰 先生

この先生の講演、今年何回聴いたでしょう(笑)

骨粗鬆症の講演では有名なんで知らない人はいません。

内容はこんな感じで...

「患者様の年齢を考慮し、何を予防するために薬を処方するのか、効果のない薬を処方しても何もなりませんよ」

そのあとが重要な時間で、Nメデカル N村様とミーテイングしました。

話は多岐にわたり、人工膝関節「FINE」も10年経過した事とか...たわいもない話ですが有意義な時間でした。

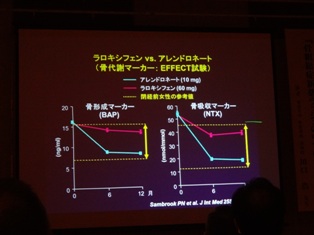

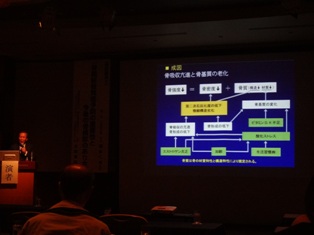

最後の4件目のスナップショット

骨粗鬆症関連の講演が本当に多いです。

2題ありましたが訳ありこの1題に集中しました。

「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2011年版 改訂のポイントについて」

近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科 教授 宗圓 聰 先生

この先生の講演、今年何回聴いたでしょう(笑)

骨粗鬆症の講演では有名なんで知らない人はいません。

内容はこんな感じで...

「患者様の年齢を考慮し、何を予防するために薬を処方するのか、効果のない薬を処方しても何もなりませんよ」

そのあとが重要な時間で、Nメデカル N村様とミーテイングしました。

話は多岐にわたり、人工膝関節「FINE」も10年経過した事とか...たわいもない話ですが有意義な時間でした。

最後の4件目のスナップショット

温める 冷やす どちらが膝に良いのか?

結論から言うと、

急性期の痛みは冷やして、

慢性期の痛みは温めましょう。

その前に、急性期・慢性期って何だろうと思う方も

いるかと思います。

急性期とは『ケガをした直後から48時間くらいまで』のことを

意味します。

それに対して、

慢性期とは『ケガをしてから1ヶ月以上経過した時期』のことを

意味します。

ぎっくり腰・打ち身・捻挫などの急性的な痛みがある場合は

保冷剤などで冷やしましょう。

この時期は揉んだり、温めたりは避けましょう。

お風呂の長湯も避けましょう。

痛い場所とその反対側を触って比べてみて下さい。

左右で比較して患部が腫れている、

熱を持っているジッと座っていても痛むなどの症状がある場合は

まず冷やしてみて下さい。

冷やす時間の目安は約15-20分くらいですが、

大事なのは個人の感覚で『感覚が麻痺した状態』で終了する

ということです。

言い換えると

『冷やしてみて気持ちが良いと感じている間』は

冷やしても大丈夫です。

ただし、

冷やしすぎると凍傷の危険があるので注意して下さい。

関節リウマチ(関節が腫れや熱を持っていないとき)の方や

慢性的な痛みを抱えている場合は、

その問題の部位が動かしにくくなっている場合が多いので

日常的に温めておく(冷やさない)ことが大切です。

温める場合も

『温めると気持ちが良い』という個人の感覚が大事です。

温めると心身ともにリラックスでき筋肉や腱なども緩み、

血液の循環も良くなるので痛みが和らぎます。

なのでゆっくりと入浴することをお勧めします。

ただし、

急性期に長風呂をしてしまうと痛みが強くなり、

夜眠れないということもあるので注意が必要です。

その時はすぐに患部を冷やしましょう。

以上、簡単にまとめましたので、

もう少し詳しいことが知りたい方は

担当の療法士にお尋ね下さい。

たしかに分かり易く簡単にまとまっていますね。

当院でもわからないことがあればスタッフに聞いてください。

結論から言うと、

急性期の痛みは冷やして、

慢性期の痛みは温めましょう。

その前に、急性期・慢性期って何だろうと思う方も

いるかと思います。

急性期とは『ケガをした直後から48時間くらいまで』のことを

意味します。

それに対して、

慢性期とは『ケガをしてから1ヶ月以上経過した時期』のことを

意味します。

ぎっくり腰・打ち身・捻挫などの急性的な痛みがある場合は

保冷剤などで冷やしましょう。

この時期は揉んだり、温めたりは避けましょう。

お風呂の長湯も避けましょう。

痛い場所とその反対側を触って比べてみて下さい。

左右で比較して患部が腫れている、

熱を持っているジッと座っていても痛むなどの症状がある場合は

まず冷やしてみて下さい。

冷やす時間の目安は約15-20分くらいですが、

大事なのは個人の感覚で『感覚が麻痺した状態』で終了する

ということです。

言い換えると

『冷やしてみて気持ちが良いと感じている間』は

冷やしても大丈夫です。

ただし、

冷やしすぎると凍傷の危険があるので注意して下さい。

関節リウマチ(関節が腫れや熱を持っていないとき)の方や

慢性的な痛みを抱えている場合は、

その問題の部位が動かしにくくなっている場合が多いので

日常的に温めておく(冷やさない)ことが大切です。

温める場合も

『温めると気持ちが良い』という個人の感覚が大事です。

温めると心身ともにリラックスでき筋肉や腱なども緩み、

血液の循環も良くなるので痛みが和らぎます。

なのでゆっくりと入浴することをお勧めします。

ただし、

急性期に長風呂をしてしまうと痛みが強くなり、

夜眠れないということもあるので注意が必要です。

その時はすぐに患部を冷やしましょう。

以上、簡単にまとめましたので、

もう少し詳しいことが知りたい方は

担当の療法士にお尋ね下さい。

たしかに分かり易く簡単にまとまっていますね。

当院でもわからないことがあればスタッフに聞いてください。

厚生労働省は9月11日、2011年の受療行動調査の概況を公表した。これは全国の医療施設を利用する患者に対し、受療の状況や受けた医療に対する満足度を調査したもの。

それによると、外来を受診した患者のうち、病院に「非常に満足」あるいは「やや満足」(以下、「満足」)しているとの回答は49.7%。「やや不満」あるいは「非常に不満」(以下、「不満」)は4.4%だった。病院の種類別にみると、「満足」との回答は特定機能病院が57.1%と最も多く、小病院(52.2%)、大病院(51.1%)と続いた。「不満」との回答は、中病院が5.2%と最も多く、次いで大病院(5.1%)、特定機能病院(4.6%)だった。

外来患者の項目別の満足度をみると、「満足」の割合が最も多いのは「医師以外の病院スタッフの対応」で49.3%。以下、「医師との対話」(48.8%)、「医師による診療・治療内容」(46.7%)と続く。一方、「不満」の割合が最も多いのは「診察までの待ち時間」(25.3%)で、「診察時間」(7.8%)、「精神的なケア」(6.0%)と続いた。

入院患者では、「満足」が64.1%、「不満」は4.5%。病院の種類別では「満足」との回答は、特定機能病院が72.6%と最も多く、大病院が69.1%、小病院が65.4%。「不満」との回答は、療養病床を有する病院が4.9%と最も多く、小病院が4.6%、中病院が4.5%だった。

入院患者の項目別の満足度では、「満足」の割合は「医師による診療・治療内容」(68.1%)、「医師以外の病院スタッフの対応」(67.1%)、「医師との対話」(63.0%)の順で多かった。一方、「不満」の割合が最も多いのは「食事の内容」で14.5%。「病室・浴室・トイレ」(11.2%)、「病室でのプライバシー保護の対応」(7.5%)と続く。

診察を受けた病気や症状に対する診断や治療方針について、「医師から説明を受けた」と回答したのは外来が85.6%、入院が93.3%。また、その説明の内容が「分かった」との回答は外来が96.6%、入院が93.5%。「分からなかった」は外来が3.4%、入院が6.5%にとどまっており、きちんと説明がなされていることが分かる。

もっとも、診断や治療方針に対する疑問や意見について「十分に伝えられなかった」との回答が外来で13.6%、入院では16.7%あった。「十分に伝えられなかった」理由については、「質問しにくい雰囲気だった」が外来で5.7%、入院で6.0%。「的外れな疑問や意見のような気がした」が外来で4.0%、入院が4.4%だった。

病院を選択した理由は、外来は「以前に来たことがある」が最多

病院を選んだ理由については、外来では「以前に来たことがある」が38.0%と最も多く、「自宅や職場・学校に近い」(37.6%)、「医師による紹介」(33.2%)と続いた。入院では「医師による紹介」が49.0%、次いで、「以前に来たことがある」(34.9%)、「医師や看護師が親切」(34.7%)だった。

病院を選択する際に「病院について何らかの情報を入手した」との回答は外来が51.6%、入院が55.3%。「特に情報は入手していない」との回答は、外来が38.8%、入院が35.3%だった。

病院を選択する際の情報源を項目別にみると、「医療機関の相談窓口」が外来26.0%、入院42.4%と最も多く、「病院が発信するインターネットの情報」(外来13.2%、入院10.6%)、「病院の看板やパンフレットなどの広告」(外来11.9%、入院8.8%)と続いた。病院の種類別にみると、いずれの規模の病院でも「医療機関の相談窓口」がもっとも重視されていたが、特定機能病院、大病院、中病院、小病院では「病院が発信するインターネットの情報」が次いで多かったのに対し、療養病床を有する病院は「病院の看板やパンフレットなどの広告」が続いた。

調査は岩手県、宮城県、福島県を除く全国の500病院を対象に、2011年10月18~20日のうち1日、調査票を配布して行った。調査票の回収数は外来9万9986、入院5万2569。病院規模は、大病院は500床以上、中病院は100~499床、小病院は20~99床と区分した。

この調査には真摯に受け止めないといけません。

それによると、外来を受診した患者のうち、病院に「非常に満足」あるいは「やや満足」(以下、「満足」)しているとの回答は49.7%。「やや不満」あるいは「非常に不満」(以下、「不満」)は4.4%だった。病院の種類別にみると、「満足」との回答は特定機能病院が57.1%と最も多く、小病院(52.2%)、大病院(51.1%)と続いた。「不満」との回答は、中病院が5.2%と最も多く、次いで大病院(5.1%)、特定機能病院(4.6%)だった。

外来患者の項目別の満足度をみると、「満足」の割合が最も多いのは「医師以外の病院スタッフの対応」で49.3%。以下、「医師との対話」(48.8%)、「医師による診療・治療内容」(46.7%)と続く。一方、「不満」の割合が最も多いのは「診察までの待ち時間」(25.3%)で、「診察時間」(7.8%)、「精神的なケア」(6.0%)と続いた。

入院患者では、「満足」が64.1%、「不満」は4.5%。病院の種類別では「満足」との回答は、特定機能病院が72.6%と最も多く、大病院が69.1%、小病院が65.4%。「不満」との回答は、療養病床を有する病院が4.9%と最も多く、小病院が4.6%、中病院が4.5%だった。

入院患者の項目別の満足度では、「満足」の割合は「医師による診療・治療内容」(68.1%)、「医師以外の病院スタッフの対応」(67.1%)、「医師との対話」(63.0%)の順で多かった。一方、「不満」の割合が最も多いのは「食事の内容」で14.5%。「病室・浴室・トイレ」(11.2%)、「病室でのプライバシー保護の対応」(7.5%)と続く。

診察を受けた病気や症状に対する診断や治療方針について、「医師から説明を受けた」と回答したのは外来が85.6%、入院が93.3%。また、その説明の内容が「分かった」との回答は外来が96.6%、入院が93.5%。「分からなかった」は外来が3.4%、入院が6.5%にとどまっており、きちんと説明がなされていることが分かる。

もっとも、診断や治療方針に対する疑問や意見について「十分に伝えられなかった」との回答が外来で13.6%、入院では16.7%あった。「十分に伝えられなかった」理由については、「質問しにくい雰囲気だった」が外来で5.7%、入院で6.0%。「的外れな疑問や意見のような気がした」が外来で4.0%、入院が4.4%だった。

病院を選択した理由は、外来は「以前に来たことがある」が最多

病院を選んだ理由については、外来では「以前に来たことがある」が38.0%と最も多く、「自宅や職場・学校に近い」(37.6%)、「医師による紹介」(33.2%)と続いた。入院では「医師による紹介」が49.0%、次いで、「以前に来たことがある」(34.9%)、「医師や看護師が親切」(34.7%)だった。

病院を選択する際に「病院について何らかの情報を入手した」との回答は外来が51.6%、入院が55.3%。「特に情報は入手していない」との回答は、外来が38.8%、入院が35.3%だった。

病院を選択する際の情報源を項目別にみると、「医療機関の相談窓口」が外来26.0%、入院42.4%と最も多く、「病院が発信するインターネットの情報」(外来13.2%、入院10.6%)、「病院の看板やパンフレットなどの広告」(外来11.9%、入院8.8%)と続いた。病院の種類別にみると、いずれの規模の病院でも「医療機関の相談窓口」がもっとも重視されていたが、特定機能病院、大病院、中病院、小病院では「病院が発信するインターネットの情報」が次いで多かったのに対し、療養病床を有する病院は「病院の看板やパンフレットなどの広告」が続いた。

調査は岩手県、宮城県、福島県を除く全国の500病院を対象に、2011年10月18~20日のうち1日、調査票を配布して行った。調査票の回収数は外来9万9986、入院5万2569。病院規模は、大病院は500床以上、中病院は100~499床、小病院は20~99床と区分した。

この調査には真摯に受け止めないといけません。

Finn Comfort x ドイツ足の健康館 赤い靴 x 高亀医院の限定コラボモデル

「ONOMICHI」が完成しました。

なかなか履きやすそうで、これから秋にかけていいんじゃないでしょうか。

もう少し尾道らしさを入れたかったのでバックの刺繍を提案しましたが却下されました。

興味ある方はお問い合わせください。

「ONOMICHI」が完成しました。

なかなか履きやすそうで、これから秋にかけていいんじゃないでしょうか。

もう少し尾道らしさを入れたかったのでバックの刺繍を提案しましたが却下されました。

興味ある方はお問い合わせください。

関西医大、昭和大、東邦大が学費大幅減のナゾ

今年は各私立医系大学とも、来年度入試の概要を早々と発表しました。驚いたことに、昨年までほとんど入試日程のバッティング(同日受験)がなかったのに、今年はやたらと重複が目立つのです。

3校の入試が重なる日が3日も…

一般一次試験だけに絞ってみても、初っ端である1月22日には愛知医科大学・東邦大学、23日には岩手医科大学・兵庫医科大学・杏林大学、24日には順天堂大学・金沢医科大学が、それぞれバッティング。その後も、26日には関西医科大学・川崎医科大学・北里大学、27日には近畿大学(前期)・埼玉医科大学(前期)・藤田保健衛生大学(前期)…と続き、2月に入っても17日の産業医科大学・埼玉医科大学(後期)まで、多くの大学の入試日程が重なっています。

よく見ると、同日受験の大学同士は地域的、偏差値的にもうまく散らしてあるようにも考えられ、「この日はどの大学を受験しようか?」と迷うことは比較的少ないのではないか、とも思われます。それでも3校バッティングの日が3日もあると、大学側の意図を測りかねる部分もあります。

一方、国公立医学部医学科の変更点(7月1日時点)で目を引くのは、まず後期日程を廃止する大学が3校(筑波大学、群馬大学、名古屋市立大学)あること。また、金沢大学と鳥取大学の2校において、センター科目の社会科で「現代社会」「倫理」「政治経済」をそれぞれ単品で選ぶことが不可となり、「世界史」「日本史」「地理」のほか、「倫理・政治経済」として統合された科目のうちから1科目選択することが義務付けられることです。

私立医学部は学費の値下げラッシュ!

私立医学部医学科の入試日程以外の注目点といえば、学費の値下げラッシュになっていることです。関西医科大学、昭和大学、東邦大学では6年間で200万~600万円の減額で、これに伴い受験生は結構な勢いで殺到するものと思われます。そして学費を値下げした大学の偏差値が上昇することは、これまでの例からしてもほぼ間違いのないところです。

授業料の値下げは受験生にしてみれば大英断で、もろ手を挙げて賛意を示したいところですが、私などは、経営的には大丈夫だろうかなどと考えてしまいます。おせっかいながら、原資をどこで確保するのだろうかと思ってしまうのです。

藤田保健衛生大学は、13年度から入試後期日程を設け、明らかに受験費用の収入を余分に稼ごうという意図が見えますし、関西医科大学は東京会場を新設して東京地区および東日本の受験生の確保に努めているようです。

だからこそ、前半で述べたように、なぜ他校と受験日程をバッティングさせるのか、どうしても理由が分かりません。

受験生としてすべきことは、これまでのようにサミダレ式に毎日毎日、大学を数多く受けて、試験を受けない休日をどこでどう設けるか、ではありません。来年度は試験を受けない休日がおのずと決まるので、日程がバッティングする大学のうちのどこを受験するかを様々な角度から早々と決定し、その対策を立てることです。

13年度の受験校決定のキーワードは、「偏差値」に加えて「学費」になります。そして合格できるかどうかは、何よりも勤勉な学習態度と的確な対策の成否次第であることは言うまでもありません。

わが母校 東邦大学は経営状態が良好で今期も経常利益がすごいようです。

人件費率も40数%のようで、学費を下げる事は十分に可能な状態のようです。と炭山理事長が申しておりました。

今年は各私立医系大学とも、来年度入試の概要を早々と発表しました。驚いたことに、昨年までほとんど入試日程のバッティング(同日受験)がなかったのに、今年はやたらと重複が目立つのです。

3校の入試が重なる日が3日も…

一般一次試験だけに絞ってみても、初っ端である1月22日には愛知医科大学・東邦大学、23日には岩手医科大学・兵庫医科大学・杏林大学、24日には順天堂大学・金沢医科大学が、それぞれバッティング。その後も、26日には関西医科大学・川崎医科大学・北里大学、27日には近畿大学(前期)・埼玉医科大学(前期)・藤田保健衛生大学(前期)…と続き、2月に入っても17日の産業医科大学・埼玉医科大学(後期)まで、多くの大学の入試日程が重なっています。

よく見ると、同日受験の大学同士は地域的、偏差値的にもうまく散らしてあるようにも考えられ、「この日はどの大学を受験しようか?」と迷うことは比較的少ないのではないか、とも思われます。それでも3校バッティングの日が3日もあると、大学側の意図を測りかねる部分もあります。

一方、国公立医学部医学科の変更点(7月1日時点)で目を引くのは、まず後期日程を廃止する大学が3校(筑波大学、群馬大学、名古屋市立大学)あること。また、金沢大学と鳥取大学の2校において、センター科目の社会科で「現代社会」「倫理」「政治経済」をそれぞれ単品で選ぶことが不可となり、「世界史」「日本史」「地理」のほか、「倫理・政治経済」として統合された科目のうちから1科目選択することが義務付けられることです。

私立医学部は学費の値下げラッシュ!

私立医学部医学科の入試日程以外の注目点といえば、学費の値下げラッシュになっていることです。関西医科大学、昭和大学、東邦大学では6年間で200万~600万円の減額で、これに伴い受験生は結構な勢いで殺到するものと思われます。そして学費を値下げした大学の偏差値が上昇することは、これまでの例からしてもほぼ間違いのないところです。

授業料の値下げは受験生にしてみれば大英断で、もろ手を挙げて賛意を示したいところですが、私などは、経営的には大丈夫だろうかなどと考えてしまいます。おせっかいながら、原資をどこで確保するのだろうかと思ってしまうのです。

藤田保健衛生大学は、13年度から入試後期日程を設け、明らかに受験費用の収入を余分に稼ごうという意図が見えますし、関西医科大学は東京会場を新設して東京地区および東日本の受験生の確保に努めているようです。

だからこそ、前半で述べたように、なぜ他校と受験日程をバッティングさせるのか、どうしても理由が分かりません。

受験生としてすべきことは、これまでのようにサミダレ式に毎日毎日、大学を数多く受けて、試験を受けない休日をどこでどう設けるか、ではありません。来年度は試験を受けない休日がおのずと決まるので、日程がバッティングする大学のうちのどこを受験するかを様々な角度から早々と決定し、その対策を立てることです。

13年度の受験校決定のキーワードは、「偏差値」に加えて「学費」になります。そして合格できるかどうかは、何よりも勤勉な学習態度と的確な対策の成否次第であることは言うまでもありません。

わが母校 東邦大学は経営状態が良好で今期も経常利益がすごいようです。

人件費率も40数%のようで、学費を下げる事は十分に可能な状態のようです。と炭山理事長が申しておりました。

昨日は靴外来でしたが夜は赤い靴さんとミーテイングしました。

リピーターの患者様が今回は多く我々ともどもうれしい限りです。

だいたい毎月ミーテイングで使う場所は決まっていますが、今回は店前でかっこいいバイクを発見。

「ciao」と書いてあるのでイタ車でしょ。

昔、自分は赤いベスパにあこがれましたが赤い靴 原田さんも興味しんしんでちょっと触っているとお店の方がでてきてくださりデモしていただきました。

これ走って助走をつけてエンジンをかけるようです。

原田さんもトライしましたよ。

深夜のちょっとした楽しい出来事でした。

リピーターの患者様が今回は多く我々ともどもうれしい限りです。

だいたい毎月ミーテイングで使う場所は決まっていますが、今回は店前でかっこいいバイクを発見。

「ciao」と書いてあるのでイタ車でしょ。

昔、自分は赤いベスパにあこがれましたが赤い靴 原田さんも興味しんしんでちょっと触っているとお店の方がでてきてくださりデモしていただきました。

これ走って助走をつけてエンジンをかけるようです。

原田さんもトライしましたよ。

深夜のちょっとした楽しい出来事でした。