カテゴリー: 1.学習

投稿者: furuseclinic

今週末は横浜での日本循環器学会総会に出席してきました。今朝は横浜の観光スポットを走った後で、学会のランニングイベントにも参加しました。この手のイベントに出たのは初めてでしたが楽しかったです。いつも独りで走っているので、大勢で走るのはいいですね。学生時代の先輩であるM先生と一緒に禁煙啓蒙キャラクターの「すわん君」と写真を撮りました。もちろんその後ちゃんと勉強もしましたよ。山下公園の桜はほぼ満開でした。

カテゴリー: 1.学習

投稿者: furuseclinic

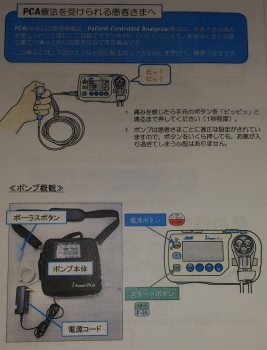

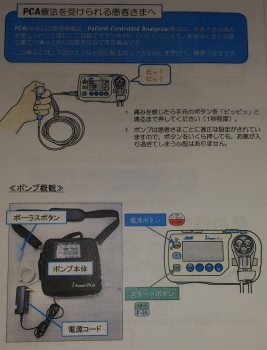

12月3日に島根県立中央病院で行われた緩和ケア研修会に、マサ子医師と看護師全員が参加してきました。今回はPCAポンプと呼ばれる、鎮痛薬の点滴(注入)の器械について勉強しました。これは24時間かけて皮下に鎮痛薬を注入するシステムで、主にがん患者さんの痛みのコントロールに使われるものです。痛みが強いときには患者さん自身の判断で痛み止めの量を増やすことが容易にできます。操作はとても簡単で、ボタンを押すだけです(2枚目の写真)。点滴の針の痛みがほとんどないことも特徴です。なるべくご自宅で療養して頂けるようにするために、とても有用なものだと思います。

カテゴリー: 1.学習

投稿者: furuseclinic

島根大学で行われた緩和ケア研修会に参加してきました。厚生労働省の指針に沿った教育プログラムで、グループディスカッションやロールプレイもあり、大変有意義な研修でした。2日間にわたるもので少々疲れましたが、しっかりと勉強できました。緩和ケアと聞くと、がんの末期状態の痛みのケアというイメージがあると思いますが、これは一部に過ぎず、患者さんやご家族の精神的ケア、死への恐怖に対するスピリチュアルケア、経済的社会的な問題へのケアも含まれます。さらに、がんだけでなく心臓や肺、腎臓などの慢性的な病気の末期状態、広くは老衰も対象になると考えられます。国の施策は、病院でなく在宅での看取りの方向にありますので、家でどのようにして満足のいく最期を迎えていただくのか、これからの多死社会で待ったなしの問題です。継続的に勉強して様々なご要望に沿えるようにしたいと思います。

カテゴリー: 1.学習

投稿者: furuseclinic

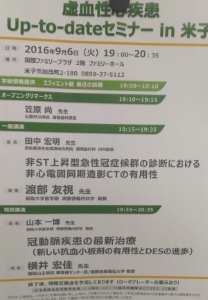

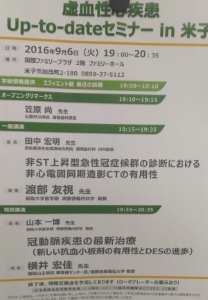

9月6日は米子での心臓カテーテル治療の研究会に参加してきました。

カテーテル治療は私が専門としている領域で、実は医院を継承してからも定期的に鳥取大学病院でカテーテル治療と後進の指導にあたっています。

研究会では最初に後輩の渡部友視先生が、胸部CTを読影する際にちょっとした点に着目すれば急性心筋梗塞の診断率が高まることを発表されました。この数年来、渡部先生がデータ集めから解析、論文作成まで、本当に忙しいなかで一生懸命努力してきたことを知っていますので、その努力が実になってよかったなと思いました。素晴らしい発表でした。

福岡山王病院の横井宏佳先生は長らく小倉記念病院におられた先生で、私がカテーテルの研修中から大変お世話になっている先生です。講演の内容はカテーテル治療の歴史と今後の展開についてでした。一番のポイントは、「少し前の医学常識は非常識」ということでした。カテーテル治療は40年ほどの歴史がありますが、当初はそんな危ない治療などとんでもないとされて眉唾ものとされていました。それが今では真反対で、極めて一般的な治療として広く普及しています。そこには常識を疑ってかかって、革新を生んできた数多くの先人の努力があります。医学の進歩は本当に早くて大変ですが、やはり知識を絶えずアップデートして、10年間は救えなかった患者さんを今は救えるという、そんな医師を目指したいと思いました。とても勉強になった研究会でした。

カテーテル治療は私が専門としている領域で、実は医院を継承してからも定期的に鳥取大学病院でカテーテル治療と後進の指導にあたっています。

研究会では最初に後輩の渡部友視先生が、胸部CTを読影する際にちょっとした点に着目すれば急性心筋梗塞の診断率が高まることを発表されました。この数年来、渡部先生がデータ集めから解析、論文作成まで、本当に忙しいなかで一生懸命努力してきたことを知っていますので、その努力が実になってよかったなと思いました。素晴らしい発表でした。

福岡山王病院の横井宏佳先生は長らく小倉記念病院におられた先生で、私がカテーテルの研修中から大変お世話になっている先生です。講演の内容はカテーテル治療の歴史と今後の展開についてでした。一番のポイントは、「少し前の医学常識は非常識」ということでした。カテーテル治療は40年ほどの歴史がありますが、当初はそんな危ない治療などとんでもないとされて眉唾ものとされていました。それが今では真反対で、極めて一般的な治療として広く普及しています。そこには常識を疑ってかかって、革新を生んできた数多くの先人の努力があります。医学の進歩は本当に早くて大変ですが、やはり知識を絶えずアップデートして、10年間は救えなかった患者さんを今は救えるという、そんな医師を目指したいと思いました。とても勉強になった研究会でした。

カテゴリー: 1.学習

投稿者: furuseclinic

2日は骨粗鬆症について勉強しました。"元気で"長生きするためには、自分で歩けるということが重要なポイントですが、実際には転んでしまって骨折し、その後苦労される方も多いです。骨粗鬆症は最近くすりが多様化しています。毎日ではなく、一ヶ月から数ヶ月に一度の注射でよいものもあります。今日は月に一度飲めばよい薬について学びました。飲んだあと1時間横になれないなどの制限はありますが、月に一度だけですのであまり問題にはならないようです。骨粗鬆症の患者さんは多いですので、自分ももっと勉強しないといけないなと感じました。スタッフのみなさんお疲れさまでした。